文章摘要:

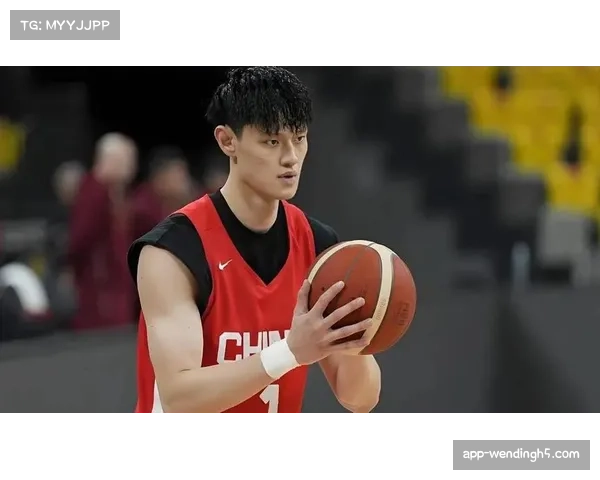

近年来,中国篮球圈对年轻球员崛起的呼声不断增强,其中以曾凡博为代表的新生代备受关注。近日,媒体人针对此前曾凡博在国家队赛事中“未登场”发表评论:这并非坏事,而是年轻球员成长过程中应有的耐心等待。本文将从四个方面深入展开讨论:首先,从心理成长角度分析“未登场”的积极意义;其次,探讨竞技层面如何把机会给到年轻人;第三,从制度与教练责任层面审视耐心培养机制;第四,则从舆论与媒体环境谈外界影响与导向。每个方面都将通过多段论述,力求全面、深入地剖析“媒体人谈曾凡博未登场并非坏事”的内涵与现实意义。最后,文章在总结部分归纳上述四大方面的主要观点,并再次强调:年轻球员在尚未具备足够条件时不被“强行推上场”并非失败,而是为了更好地蓄力待发。这样的观点,既是对曾凡博个人境遇的客观看待,也是对所有中国年轻篮球人更长远发展的理性期许。

1、心理成长的正向作用

年轻球员即使进入国家队阵容,若心智尚未成熟,承受不了高压环境与强度比赛,反而容易出现失误或心理崩盘。未登场在某种意义上给他们留出了“在幕后观察、消化、思考”的时间。媒体人强调,年轻人首先要建立对失败、等待、竞争的心理耐性,这种心理基础是长期职业生涯的根基。

比起“被迫上场却表现欠佳”的尴尬,未登场还能让球员保有自信与尊严。对于曾凡博而言,他若被迫亮相表现不佳,可能给外界留下“他还不够格”的印象;但保持低调等待时机,则可以避免因一两次失误而被贴上负面标签。

此外,等待的经历也能促使年轻球员内部反思、自省:他们会更审视自己的训练方法、身体状态和技战术准备。只要在等待期能够做到“自我打磨”,未来登场时才能以更稳健、更成熟的姿态应对挑战。

在心理承受力提升这一路程中,教练和团队支持尤为重要。媒体人常说:“你的天赋没人质疑,但你的稳定性要经得起磨砺。”未登场不代表被边缘化,反而是行业对其发展节奏的尊重。

这样理解未登场的价值,就把焦点从“能否上场”转向“上场前的准备与积累”。对曾凡博而言,他可以把注意力放在康复、力量、技巧、配合意识等方面,而不是被短期表现包袱束缚。

2、竞技与机会的动态安排

竞技体育中,教练安排上场顺序往往受到实力、状态、对手匹配、团队化学反应等多重因素制约。媒体人谈到,对于年轻球员而言,不可能在所有比赛都占据主力或得分点。这种现实性决定了“未登场”并不意味着被抛弃,而是一种基于团队整体利益的安排。

在国家队征程中,尤其是重大赛事,主教练一般更倾向于使用经验型球员以稳住战局。年轻球员首次参与国际大赛更多是“储备资源”和“替补池”身份。媒体人指出,这样安排可以减轻年轻球员的压力,也可以在必要时灵活调用。

若每次都让年轻球员“硬上”,而没有实战经验可积累的冷门机会,那反倒可能削弱其日后真正有机会时的表现。教练和团队应在平衡团队目标与新秀成长之间找到节奏。

在竞技安排上,还要考虑对手特点与比赛节奏。有些比赛节奏快、身体对抗强、战术压迫深,这类比赛给年轻球员承担不小的风险。媒体人认为,在适当的比赛、合适的时刻给予机会,比粗暴地将他们推上去更科学。

此外,竞技安排亦可在训练赛、热身赛、边缘小比赛中“试水”年轻球员,让他们在较低压力环境中尝试实战,减少直接在重大赛事中首秀的震荡。这种循序渐进的方式,有利于他们长期稳定成长。

3、制度机制与教练责任

媒体人谈及“年轻球员需要耐心等待机会”,其背后隐含的是制度与教练责任应有保障。即使有才华,如果制度机制不支持,年轻人仍旧难以真正被使用。国家队、俱乐部体系应设立“人才使用机制”“成长保护机制”,避免年轻球员被过早放弃或被过度使用。

教练作为人才使用者,须承担更大的包容性与耐心责任。媒体人指出,教练除了要关注眼前胜负,更应兼顾青年球员的成长路径。即使年轻球员尚未准备好,也应给予“边缘上场”的机会、培训、心理支持与技术指导。

此外,制度还应允许“轮换策略”“战略斩获式上场”等方式。即在关键比赛中使用主力,在一些次要比赛、热身赛、窗口期乃至内部集训赛中优先安排年轻球员,让他们获得实战经验。媒体人指出:若制度无法给成长空间,再好的才华也可能被浪费。

在国家队与俱乐部之间,还应有衔接机制。年轻球员在国内联赛、青年队、国家队之间来回切换时,应有统一成长规划,而不是每个阶段“断层处理”。媒体人主张,曾凡博这样的球员,即便暂时未登场,也应在底层机制中获得连续性的支持。

制度机制的另一层面是伤病管理与身体恢复。在曾凡博的案例中,因为伤病影响无法出战,媒体人将其“未登场”与“保护与耐心”联系起来,强调不要为了让球员赶上比赛而冒险使用。制度上必须保障康复期、训练期的优先权,严禁在未恢复状态下盲目使用。

媒体人指出,年轻球员的“未登场”往往容易被舆论曲解成“被冷落”“被遗忘”。在社交媒体和球迷文化中,观众常常以“有没有上场”作问鼎app为评价标准,忽略成长的内在逻辑。因此,媒体和舆论应当承担起引导责任,给予耐心和正向解读。

对于曾凡博而言,他身处媒体聚焦之下,更容易被观众要求立即兑现成就。媒体人若能强调“未登场非坏事”这一视角,有助于平衡舆论,减轻年轻球员的负荷。正如某些报道所指出:“与其被动输球,不如主动练兵” citeturn0search1。

媒体上也应更多关注、宣传那些在未登场期努力提升、默默付出的球员。宣传其训练、恢复、技术进步等细节,让公众看到成长曲线背后的付出,而不是只盯成绩和出场次数。

此外,舆论环境应杜绝功利化解读。不应简单以“谁得分多、谁被重用”为绝对标准,而应综合考量球员潜力、成长空间、团队角色等。媒体对年轻人的期待要设定阶段性目标,而非直接赋予过高使命。

再者,媒体与俱乐部、教练也可以共同联动,在适当时机制造“期待感”“仪式感”——例如在热身赛、媒体开放训练中给予年轻球员亮相机会,让球迷与媒体见到他们的面貌与状态,即便是未能正式比赛,也能在舆论中积累认可与信心。

综上所述,这四大方面——心理成长、竞技安排、制度机制、舆论导向——共同构成对“媒体人谈